Вестник реабилитации органов

и тканей

№

2, 2005

год

Обсуждение полученных результатов

|

Вестник реабилитации органов

и тканей

№

2, 2005

год

|

|

Обсуждение полученных результатов |

Приступая к анализу полученных результатов, правильно начать с того, что общая концепция органотерапии, как одного из способов немедикаментозной коррекции нарушенной функции (гипо- или гиперфункции) того или иного органа, ткани и/или их системы не является новой. Её корни уходят далеко в историю врачевания и медицины [15],[16],[17],[18],[19],[20]. Однако, как самостоятельное направление органотерапия начала завоёвывать свои позиции только в начале нового тысячелетия, выйдя за рамки экспериментальных и клинических исследований, продолжавшихся с 1974 по 2005 год [21],[22],[23],[24],[25],[26]. Между тем, нельзя сказать, что органотерапия полностью завоевала твёрдые позиции новой или усовершенствованной медицинской технологии, хотя уже отстояла своё право быть отнесённой к высоким медицинским технологиям [27].

Это очень важно, поскольку принципы и сама идеология органотерапии, базируются на возможностях коррекции нарушенной функции органов, тканей и/или их систем через детально изученные и убедительно доказанные механизмы [28],[29],[30],[31],[32],[33] восстановления их функции за счёт собственных внутренних резервов [34]. Безусловно, это оказывается возможным, если поражённый орган, ткань и/или их система имеют остаточный, морфологический субстрат. В этом случае, теория органотерапии позволяет не только надеяться на успех предпринимаемых медицинских действий, связанных с использованием её способов и технологий, но и позволяет ожидать устойчивую реабилитацию утраченной или нивелирования избыточной функции повреждённого болезнью органа, ткани и/или их системы.

Вместе с тем, для уверенности в успехе способов органотерапии принципиально важно твёрдо знать пострадавшее звено, приведшее к существующей патологии. Это не только увеличивает эффективность технологии, это обеспечивает её надёжность и устойчивость ожидаемого эффекта. Не зная «мишень», очень трудно, а по большей части, невозможно произвольно использовать избранный биологический материал. В этом случае, лечение может приобрести форму общеукрепляющего толка или, стало принято называть это теперь, - иммуномодулирующего действия.

Всё вышеизложенное имеет самое прямое отношение к патологиям неясной этиологии, носящим генерализованный характер. Именно поэтому мы избрали в качестве моделей для коррекции (лечения) нижеследующие патологии:

1. мочекаменную болезнь, где этиологическое начало равно может лежать в последствиях инфицирования или травмы мочевыводящих путей, поражениях желудочно-кишечного тракта, половой сферы, эндокринных органов, водно-солевого, кислотно-щёлочного или основного обмена веществ [35],[36],[37]. В любом варианте мочекаменная болезнь – это заболевание системного характера неясной и/или поливалентной этиологии;

2. хроническую форму дисфункции печени, причиной которой может стать громадное количество этиологических начал [38], но мишень очевидна. Другим основанием для избрания этой модели стало то обстоятельство, что изолированная экстракорпоральная перфузия печени как биологического материала в технологиях органотерапии весьма затруднительна [39],[40]. Это связано с большим количеством технических сложностей её забора, консервации и транспортировки [41]. Экстракорпоральная же перфузия изолированных гепатоцитов [42],[43],[44], печени [45],46 или фрагментов печёночной ткани [46],[47], чревата своими сложностями, связанными с морфологическими особенностями органа [48];

3. хронический простатит, который был избран как модель, имеющая не только заведомо известную «мишень», но и очевидную этиологию [49],[50]. Эта модель была избрана, чтобы понять круг возможностей самого метода гуморального трансмембранного инбридинга и насколько эти возможности распространимы на патологии с выраженной локализацией процесса.

Вместе с тем, нам представляется важным акцентировать внимание на механизмах действия органотерапии, а точнее, на их принципиально важных составляющих, проявление которых в настоящем исследование могло бы указать на возможную причастность предлагаемого способа гуморального трансмембранного инбридинга к методам органотерапии. Это:

· реакции возбуждения систем метаболической регуляции, прямо влияющие на функцию клеток органа-мишени (механизмы специфического действия);

· механизмы возбуждения системы нейрогуморальной регуляции (механизмы неспецифического действия);

· механизмы реабилитации нормы внешней функции органа-мишени;

· механизмы реабилитации инкреторной функции органа-мишени в общем балансе инкреторных отношений органов, тканей и их систем (в общем обмене веществ).

Факт причастности гуморального трансмембранного инбридинга и встречного плазмофереза к методам органотерапии для нас очевиден, поскольку хорошо известный способ аутогемотрансфузии всегда был одним из древнейших методов органотерапии. Вместе с тем, нам представлялось важным иметь для этого более убедительные доказательства.

Сравнителный анализ полученных результатов показал, что испытанные нами в контрольных сериях экспериментов методы перекрёстного кровообращения, встречного плазмообмена (встречного плазмофереза) и собственно гуморального трансмембранного инбридинга (далее – инбридинг) наделены всеми теми свойствами, которые способны вызвать и вызывают поименованные выше реакции:

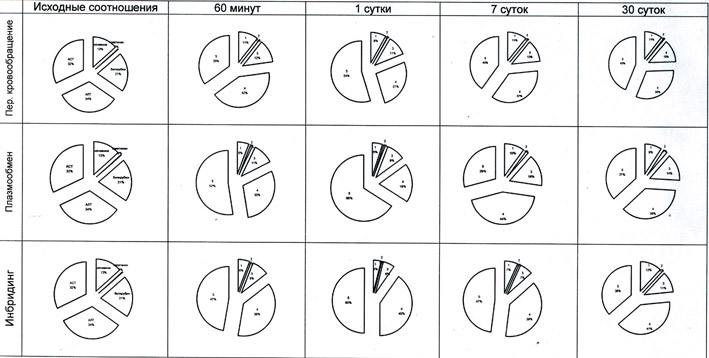

1. так из таблиц 7, 8 и 9 следует, что все испытанные нами методы, обеспечивавшие прямой или опосредованный (трансмембранный) контакт крови реципиента и донора указывает на наличие реакции возмущения на этапе завершения процедуры и в ранний послеоперационный период. Она отчётливо проявляется в изменениях активности и соотношений (баланса) активностей трансаминаз (АСТ, АЛТ), как маркеров процессов переаминирования, происходящих в печени, и креатинина, мочевины, биллирубина, указывающих на их эффективность. По этим показателям и их соотношению можно косвенно судить о состоянии неспецифической (типической) составляющей реакции возбуждения процессов метаболического регулирования в общем обмене веществ. В нашем случае, наиболее яркие изменения неспецифической составляющей реакций возбуждения были выявлены через 60 минут при исполнении встречного плазмофереза; менее интенсивными – при исполнении процедуры гуморального трансмембранного инбридинга; и менее всего проявлялись при перекрёстном кровообращении. Вместе с тем, неспецифическая составляющая реакции возмущения достигала своего апогея к 1-ым суткам наблюдения, оставаясь наиболее яркой при встречном плазмоферезе. По интенсивности реакции возбуждения они распределялись следующим образом: за плазмоферезом следовал инбридинг, за ним - перекрёстное кровообращение. Однако, при исполнении инбридинга реакции были устойчивее и продолжались до 7-ых суток наблюдения, в то время как при плазмоферезе и перекрёстном кровообращении к 7-ым суткам они завершались (таблица 6). Это можно объяснить массированностью антигенного воздействия на иммунную систему при полном (перекрёстное кровообращение) или частичном (встречный плазмообмен) кровосмешении, ингибирующим в той или иной степени возможности адаптивных реакций по типу синдрома Фелтона [51].

Таблица 7.

Соотношения некоторых биохимических показателей плазмы крови животных в сравнительном анализе контрольных серий экспериментов

2. Динамика изменений в морфологическом составе крови (таблица 7) и её лейкоцитарной формуле (таблица 8) только подтверждают это обстоятельство (по п.1), поскольку продолжительность клеточных реакций наиболее устойчива при инбридинге, менее устойчива при плазмоферезе и менее всего выражена после перекрёстного кровообращения. Вместе с тем, обращает на себя внимание отсроченность клеточной составляющей реакции возмущения, наиболее ярко проявляющейся к 1-ым суткам наблюдения. Это не только логически иллюстрирует своевременное включение защитно-физиологических реакций в процесс возбуждения, но и может служить характеристикой правильно избранного направления теоретических рассуждений, приписывающих возможности инбридинга, плазмофереза и кровосмешения к идеологии методов органотерапии (именно в этой последовательности), где предпочтение должно быть отдано инбридингу и плазмоферезу (по результатам, полученным к 30-ым и 60-ым суткам наблюдения).

Таблица 8.

Морфологический состав крови животных в сравнительном анализе контрольных серий экспериментов

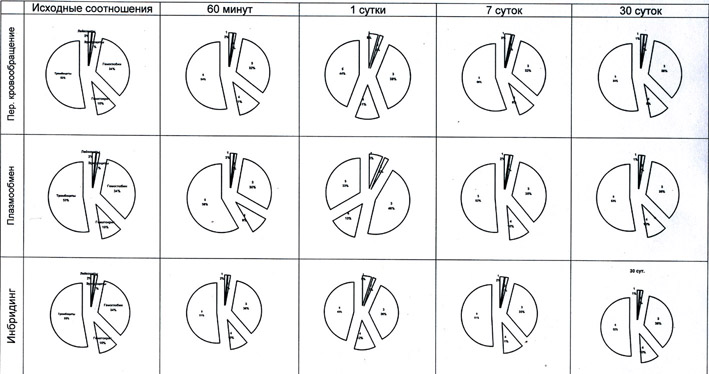

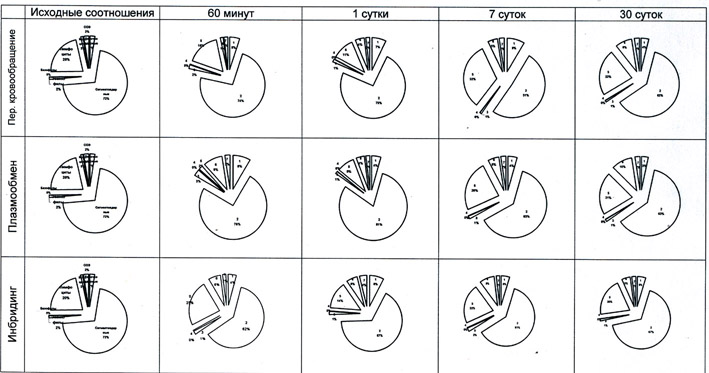

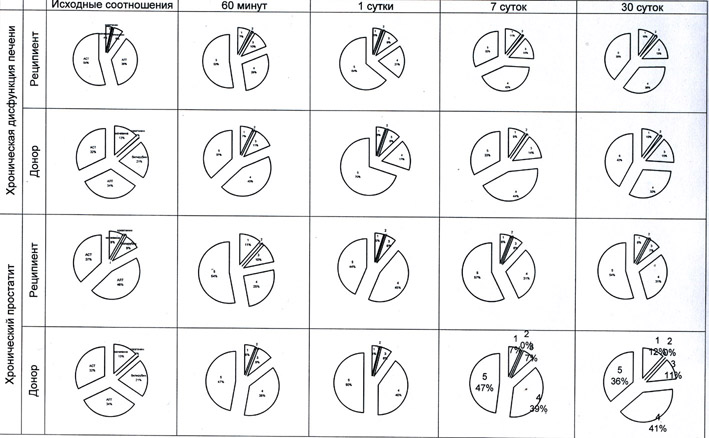

3. Более того, и это, пожалуй, самое главное, реакции возбуждения систем регулирования метаболических процессов не только оказываются безопасными, что видно по конфигурации относительных и абсолютных величин исследованных параметров крови (биохимических - таблица 7, и морфологических - таблицы 8-9), но и обладают лечебными свойствами направленного типа действия. Это отчётливо видно из результатов, полученных к 7-му, 30-му дню наблюдений в опытных сериях экспериментов (таблицы 10-12). К этому времени изначально разбалансированные (патологические) показатели крови животных, больных хронической дисфункцией печени, нормализовались, а в случае коррекции хронического простатита – значительно улучшались. Это полностью было подтверждено клиникой течения заболевания после исполнения процедуры, а также клиническими исследованиями мочи и рентгенологическими исследованиями предстательной железы. Дополнительное подтверждение вышеизложенного было получено в опытах с коррекцией мочекаменной болезни у кроликов, пролеченных способом гуморального трансмембранного инбридинга, зарекомендовавшего себя с положительной стороны в вышеописанных опытах. Все животные, подвергшиеся однократной процедуре гуморального трансмембранного инбридинга достигли состояния полного выздоровления к 30-60 суткам наблюдения.

Таблица 9.

Состав белой крови животных в сравнительном анализе контрольных серий экспериментов

Таблица 10.

Соотношения некоторых биохимических показателей плазмы крови в опытных группах животных, пролеченных способом гуморального трансмембранного инбридинга в сравнительном анализе

Таблица 11.

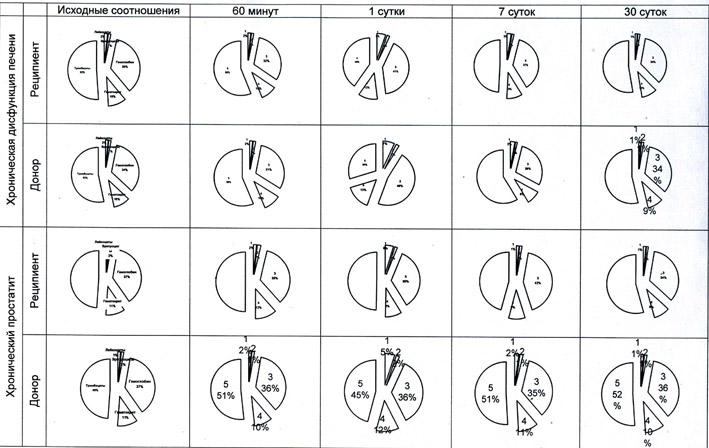

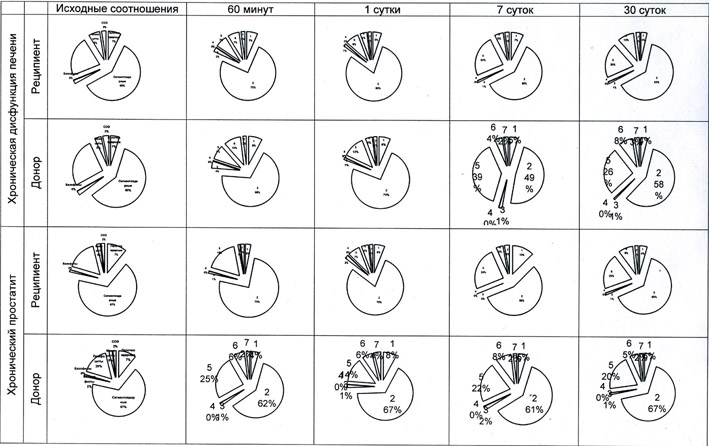

Соотношения клеток крови в опытных группах животных, пролеченных способом гуморального трансмембранного инбридинга в сравнительном анализе

Таблица 12.

Соотношения клеток белой крови в опытных группах животных, пролеченных способом гуморального трансмембранного инбридинга в сравнительном анализе

4. Это же обстоятельство косвенно подтверждает изначальное предположение, что возможности гуморального трансмембранного инбридинга и встречного плазмофереза в выборе «мишеней» оказываются достаточно точными, а сама процедура отвечает требованиям, предъявленным нами для включения её в перечень способов органотерапии.