Вестник реабилитации органов

и тканей

№

2, 2005

год

Полученные результаты

|

Вестник реабилитации органов

и тканей

№

2, 2005

год

|

|

Полученные результаты |

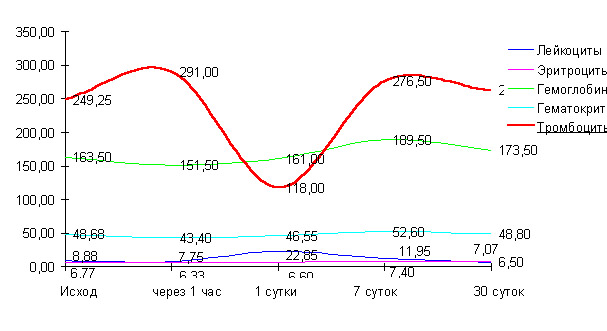

Встречный плазмообмен. Исследование выполнено в 10 опытах на 10 беспородных собаках массой 15-20 кг и 10 кроликах массой 2,5-3,0 кг (таблица 1). В течение первого часа, т.е. во время и в первые минуты после исполнения процедуры состав крови животных практически не изменялся (эритроциты, лейкоциты, гематокрит), недостоверно росло содержание тромбоцитов (p>0,05) при некоторой тенденции к падению гемоглобина (p>0,05), гематокрит оставался устойчивым (рисунок 7).

Рисунок 7.

Морфология крови до и после встречного плазмофереза

(на оси ординат количество клеток и их соотношение, на оси абсцисс – этап исследования)

В течение первых суток картина крови изменялась. Было отмечено резкое (более, чем в 2 раза) падение содержания тромбоцитов (p<0,05), постепенное восстановление гемоглобина при стабильных показателях гематокрита, что также, как в предыдущей серии экспериментов можно трактовать в пользу корректности соблюдения объёмных режимов произведённой перфузии. Однако, в отличие от предыдущей серии опытов (перекрёстное кровообращение) увеличение содержания лейкоцитов было выявлено только к 1 суткам исследования, при этом лейкоцитоз был более выражен (почти в 3 раза, p<0,005) и не так долго оставался высоким, нормализуясь к 7 суткам (p<0,01).

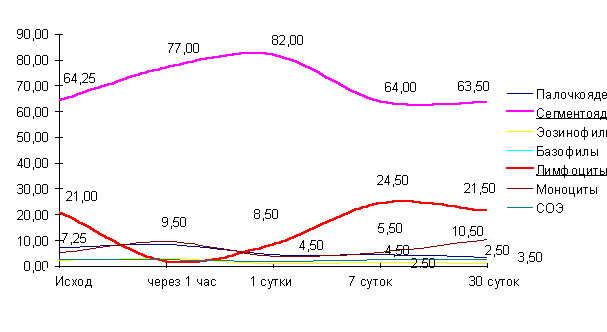

По состоянию белой крови (рисунок 8) были выявлены некоторые отличия от результатов, полученных при исполнении процедуры перекрёстного кровообращения. В течение первого часа, т.е. во время и в первые минуты после исполнения процедуры снижение содержания лимфоцитов было достоверным (p<0,05), увеличение содержания сегментоядерных нейтрофилов чуть более тенденциозным (p>0,05), а - моноцитов (p>0,05) и палочкоядерных нейтрофилов (p>0,05) незначительно нарастало.

Рисунок 8.

Клетки белой крови до и после встречного плазмофереза

(на оси ординат количество клеток и СОЭ, на оси абсцисс – этап исследования)

В течение первых суток картина крови также оставалась неизменной: содержание лимфоцитов оставалось низким по отношению к исходным значениям (p<0,05), а сегментоядерных нейтрофилов по-прежнему имело тенденцию к нарастанию (p<0,05). Как и в предыдущей серии опытов, картина изменялась к 7 суткам исследования: на фоне нормализации содержания нейтрофилов, было выявлено резкое нарастание количества лимфоцитов (более, чем в 3 раза, p<0,01), но абсолютное их содержание было на уровне нормального (p>0,05). Остальные же показатели белой крови к этому времени восстанавливались до нормальных значений, только показатель СОЭ был завышенным и составлял 10,5±2,0 мм.

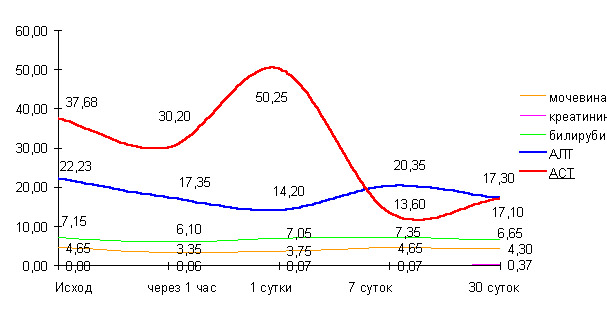

Исследование биохимических показателей крови (рисунок 9) не выявило существенных изменений с их стороны на исполнение процедуры встречного плазмообмена и они были идентичны таковым при перекрёстном кровообращении. Содержание мочевины, креатинина и билирубина оставались стабильными в течение всего периода наблюдений. Исключение, пожалуй, составила активность трансаминаз, которая недостоверно снижалась к первому часу после исполнения процедуры: для АСТ (30,2±1,2 ед.; p>0,05), а для АЛТ (14,2±2 ед.; p>0,05) к 1 суткам. Однако, это снижение можно трактовать как нормализацию исходных показателей активности трансаминаз. Последующие же колебания были недостоверными и находились в пределах нормы.

Рисунок 9.

Некоторые биохимические показатели плазмы крови до и после встречного плазмофереза

(на оси ординат - показатель, на оси абсцисс – этап исследования)